安卓版

安卓版

IOS版

IOS版

设置新密码

设置新密码

完成

完成

设置新密码

设置新密码

完成

完成

前段时间,看到了一则新闻,内心受到了很大震撼:

福建一位爸爸将家中的宠物兔杀了加菜,正准备下锅,七岁的儿子放学回来,一把抢过已被去毛、开膛的兔子,崩溃大哭。

原来,这只宠物兔是男孩的姥姥送的,对男孩来说意义非凡,在朝夕相处下,男孩早已将兔子视为自己的好朋友。

看着悲痛欲绝的儿子,爸爸却不以为意:

还将这段视频当作笑料发到网上。

孩子伤心的泪水背后,是深深的无力和无助感。

每当看到这些,我不免深切地感受到,学会尊重孩子——这条教育中最基本的准则,家长还有很长的一段路要走。

尊重孩子的情感、感受

教育家陶行知先生曾这样强调孩子情感的重要性:

家长们总觉得,“小孩子的感受不重要”,“小孩子懂什么?”

然而,很多大人看来无关紧要的事,对孩子来说却是天大的事。

孩子拥有独立的人格,对事物有自己的情感和想法,并影响着他们的行为和心理健康。

特别是2-7岁的孩子,处在认知发展的前运算阶段。

教育家皮亚杰研究发现,这一阶段的孩子存在“泛灵论”的特征,认为世界上万事万物都有生命。因此孩子会表现出对玩具说话、给玩具穿衣服等行为。

孩子虽然年龄小,但有着丰富的想象力和敏锐的感知力,内心柔软、纯真善良。

这份珍贵的善良和纯真,应该被好好呵护,而不是过早地被成人世界的冷漠、残酷轻易摧毁。

把孩子心爱的宠物煮了吃掉,很容易对年幼的孩子造成心理创伤、破坏他的同理心,甚至影响他对这个世界的认知,心理扭曲。

看着孩子悲伤难过,家长却不当回事,甚至在一旁哈哈大笑,实在是一种很残忍的行为。

《父母的觉醒》一书中有这样一段话:

教育过程中,家长要重视孩子的情感抚养。

说话、做事前,懂得站在孩子的角度考虑他的感受,保护他的自尊心,比如不随意打骂、在公共场合批评孩子;

孩子生气、难过、挫败时,不忽视、否定,而是陪在他身边,表达关心和理解,帮助孩子学会认识情绪、管理情绪。

家长尊重、理解孩子的感受和情绪,会让孩子感觉自己被爱着、被珍视,内心充满安全感、自我价值感高。

尊重孩子的物权

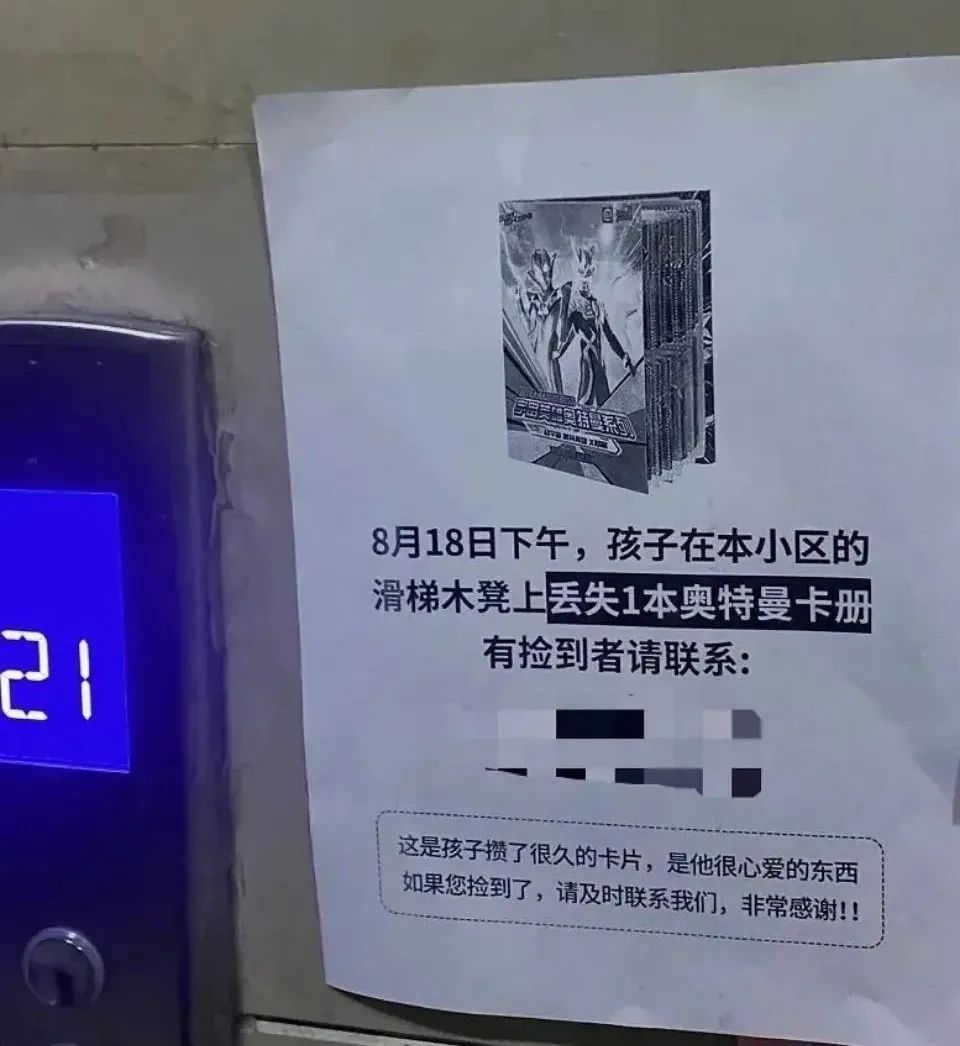

曾在网上看过这样一张图片:

电梯口贴了一张寻物启事,寻找孩子丢失的一本卡册,寻物启事的最后写道:

图自/豆瓣网友@小熊

能够看到、并重视孩子对某样物品的喜爱之情,本质上反映出家长对孩子的尊重——因为爱你、重视你,所以会在乎你心爱的物品。

就这样一张图片,竟意外地感动了很多人。有人留言说:

回想起来,可能大多数人小时候都有过类似的经历:

喜欢的玩具、手办,家长不和自己商量就送给亲戚家孩子,不愿意就会被说不懂事;

没有真正属于自己的东西,家长可以随意处置,一不小心就会失去·····

从这些司空见惯的现象来看,物权似乎与孩子无关,简单地说,就是对自己东西占有、保护、处置的权利。

而实际上,“物权意识”的建立,对孩子的人格发展十分重要。

物品的归属权、使用权得到充分尊重的孩子,更能明确自己和他人的界限,在以后的待人接物上,既能维护自己的权益,也会懂得尊重别人。

孩子2岁左右,随着自我意识的发展,会进入到“物权敏感期”。

这个时期的孩子,开始区分“我”与他人,在物品上强调“我的”、“你的”,不喜欢别人动自己的东西。

如果家长总是私自动用孩子的物品,强行夺走孩子的心爱之物,很容易破坏孩子的安全感,影响他的身心健康,对孩子的成长十分不利。

因此,在日常生活中,家长应当尊重孩子的物权,动用孩子的东西前,先征得他的同意;对于孩子自己的物品,给他自己做主的权利,不随便干涉。

尊重孩子,是爱和教育的前提

不少家长都有这样一个根深蒂固的观念:

你是我的孩子,我想怎么对待就可以怎么对待,更何况是你的宠物、所有物。

在他们眼里,孩子更像是“属于自己的一个物品”,自己对孩子拥有百分百的支配权,而不是把孩子看作一个有独立思想和人格的、与自己平等的人。

基于这一错误观念,现实生活中,我们经常可以看到家长以爱之名,做着不尊重孩子的“压迫式教育”:

背后折射出的,是家长对孩子成长权利和独立人格的漠视。

这些缺少尊重的教育,难以培养出人格健全、心理健康、独立自主的孩子。

此外,教育过程中出现的许多问题,都与父母对孩子的不尊重、不理解,有着必然的联系。

曾看过一则新闻,一个9岁的孩子,在游戏《我的世界》里建造了一座很宏伟的城堡。他非常自豪地向爸爸展示过。

有段时间,因为疫情学校停课,孩子早上总是赖床,本来上学要7点钟起床,他都要睡到9点多。

在警告了几次没有什么效果后,爸爸把他电脑上最喜欢的《我的世界》一年的存档删掉了。

家长希望孩子养成好习惯的心是好的,但在具体的教育方式上,靠着作为家长的“强权”,毁掉孩子一年的“心血”,不但不利于孩子改正,反而会给孩子造成伤害,甚至走上叛逆、自暴自弃的道路。

试想一下,你辛苦做了一年的工作成果被瞬间清空,是什么感受?虽然是游戏,那种难过的心情是对等的。

得不到尊重的孩子,很难感受到来自父母的爱和信任,成长潜能被压抑,亲子关系也会越来越差,教育效果随之大打折扣。

教育家斯宾塞曾说:“野蛮产生野蛮,仁爱产生仁爱。”

尊重孩子,是爱和教育的前提,意味着把孩子看做和自己一样平等、独立的人。

家长尊重孩子,才能赢得孩子的尊重,孩子也会在潜移默化中懂得尊重别人。

杨澜曾经在一篇文章中写到:

懂得尊重孩子,是成为合格父母的一堂必修课。

日常生活中,家长应当学会换位思考,重视孩子的情绪和感受,并允许孩子表达自己的想法,给他自己做决定、做选择的机会。

尊重孩子,就是肯定他的价值、为他的成长赋能,孩子未来才会走得更远。

文章来源:钱志亮工作室

查看更多

查看更多