前几天看到了北京今年开学的“官方通知”,我真是抑制不住的开心,这绝对算2020年,看到的最让人振奋的消息。等孩子们睡了以后,拉着老公喝了两杯,以示庆祝。

今年在家里开了大半年的“家庭学校”。为了不让快要6岁的老大干混,每天给她安排日程、布置作业、协调全家人的“陪学”分工,各种身累、心累。

最近和有娃的朋友见面,都会忍不住互相切磋自己“家庭学校”的办学特点和孩子们的学习进度。

同样在这段时间鸡娃的家庭学校,鸡娃的成果却都不太一样。有自觉自发学习的孩子,但更多的是有家长不盯就不学的。

我朋友圈里,有一类孩子“宅家"这段时间也能自觉自发学习。

“57天,小橙子自己读了579本英文绘本,平均1天10本……”

“今天回家,我发现孩子白天自己在家完成的数学作业……这套国内2年级的算术练习册,儿子作为5岁的小朋友,几百道题只错了一道,老母亲感觉很欣慰……”

更夸张的是啾爸大学同班同学的孩子,今年在海淀某小学上5年级。自己和同学结伴去参加了北京八中少年班的考试。孩子的爸妈完全不知情,直到当爹的收到学校发来的初试通过通知,才知道孩子去考试了,而且考的还是北京逆天难得的“八少八素”。

说到这可能有妈妈不了解北京的“八少八素”。简单普及一下,八少八素指北京八中少年班与八中素质班的简称。每年在全北京市范围内总计招生差不多100出头,通过率极低。

就拿2018年来说,报名人数1.2w以上,282人进入复试,也就是说,从报名到初试通过,概率为2.35%。

有多少家长为了让孩子上八少八素或者人大附早培,在外面又是报班、又是冲刺的。

结果你看看人家的娃,都没告诉爸妈,跟自己班上另一个成绩不错的“好朋友”,一起报名了八少八素的考试,还过了通过率很低的初试。

我约过这些“天使”孩子的父母聊过天,后来发现,天生的“天使”其实不多,表面的自觉背后大多是父母大量的付出。

要么给孩子选择爱学习的小伙伴或者大环境,(比如去考八少八素这孩子,就是有个好同伴)

要么早早开始培养好的学习习惯,(这是大部分负责任的爸妈在干的事)

你们别看吉米妈成天吐槽小张,其实这孩子的自觉性挺强的,很多学科的网课和作业都很自觉。小张能这样,真的跟他妈“步步紧逼”的陪读策略有很大关系。

对于大部分的普娃来说,要想让他们演变成“自主自觉”学习的孩子,家长的贴身紧盯是没法省略的。

就拿我们家来说,刚过完年那段,因为我们自己贴身盯着,啾啾表现尚可。即便时不时哼唧哼唧,基本还是会按照我们给她安排的日程,乖乖完成学习任务。

复工之后,我们没法贴身监管了。自从她用自己的各种方法忽悠过奶奶,偷过几次懒之后,学习的投入度明显开始水起来。几个月前我爸做手术,每天下午学习识字、背诗的“姥爷课”也不得不暂停了,小姑娘更放飞了。

在她爸对她进行了严厉的“面壁思过”教育之后,我们不得不严肃地制定“离开父母监管,如何让孩子高质量完成学习任务”的计划。

制定计划之前,我们先对孩子做了一下分析。啾啾是一个容易“认命”的人,只要让她在某个惯性里持续行动,表现就还说得过去。她很喜欢被鼓励,有好胜心。

1.需要高频率学习才能保证效果的“学科”,每天都一定要学。比如钢琴练习、比如英文……

2.每个任务都有相对应的评分。比如完成半小时钢琴练习1分,完成识字作业1分、完成英文课1分,600个跳绳1分……每天累计得到6分,晚上才可以看20分钟动画片。

按照这样的安排开始执行之后,我每天中午打电话询问任务执行效果。盯着网课老师给留的课后反馈,一旦发现完成不到位,回家后压着她再来一遍……

就这么着“逼着”她按照我们给定的日程执行一段时间,我慢慢感觉到孩子的一点微小变化。

自从我复工以后,她最磨蹭的钢琴练习,在陪练老师以及奶奶的共同努力之下,已经能做到每天在固定时间,主动去完成。

她体会到了好好练习、好好做作业,真的会有进步,老师会表扬,自己也能获得奖励。

这次带孩子出门旅游之前,一个在海淀做老师的朋友,反反复复叮嘱我,即便出去玩,也尽可能别让孩子“纯玩”,日常应该完成的网课、作业最好都要坚持完成。

这次带孩子出门玩,真是走到哪学到哪,无论孩子多high,在旅途中能完成的学习任务,我都尽可能盯着她完成。

成天盯着孩子好好学习,我的目标其实很简单,希望能让她早早的明白,要想“赢”就要好好努力、就要全力以赴。这个过程里,爸爸妈妈会陪着你。

即便她最终无法成为别人家的那种“自发自觉”学习型的天使娃,至少她能认“好好学习”这个命、能理解所有的所得,都是要付出的。

前几天见到一个北京某区若干年前的高考状元。他有个四岁多的女儿,跟他聊了一下午,我的感受就是,有的人,就属于天生智商碾压型,比如这位状元...以及他的娃。

所以,我们养的是智商OK的“普娃”,这一定是大概率的事情。

我在网上搜了半天,北大学生的平均智商118,清华学生平均114,这个是网上唯一搜到的,但是没有出处。只有一句“根据内部资料显示”。

如果这个“网传信息”靠谱的话,大部分能上好学校的娃,都不是天才,而是“智商较高”且努力的孩子。

只要好好努力、科学鸡娃,普娃们在读书这件事上,也能有好出路。

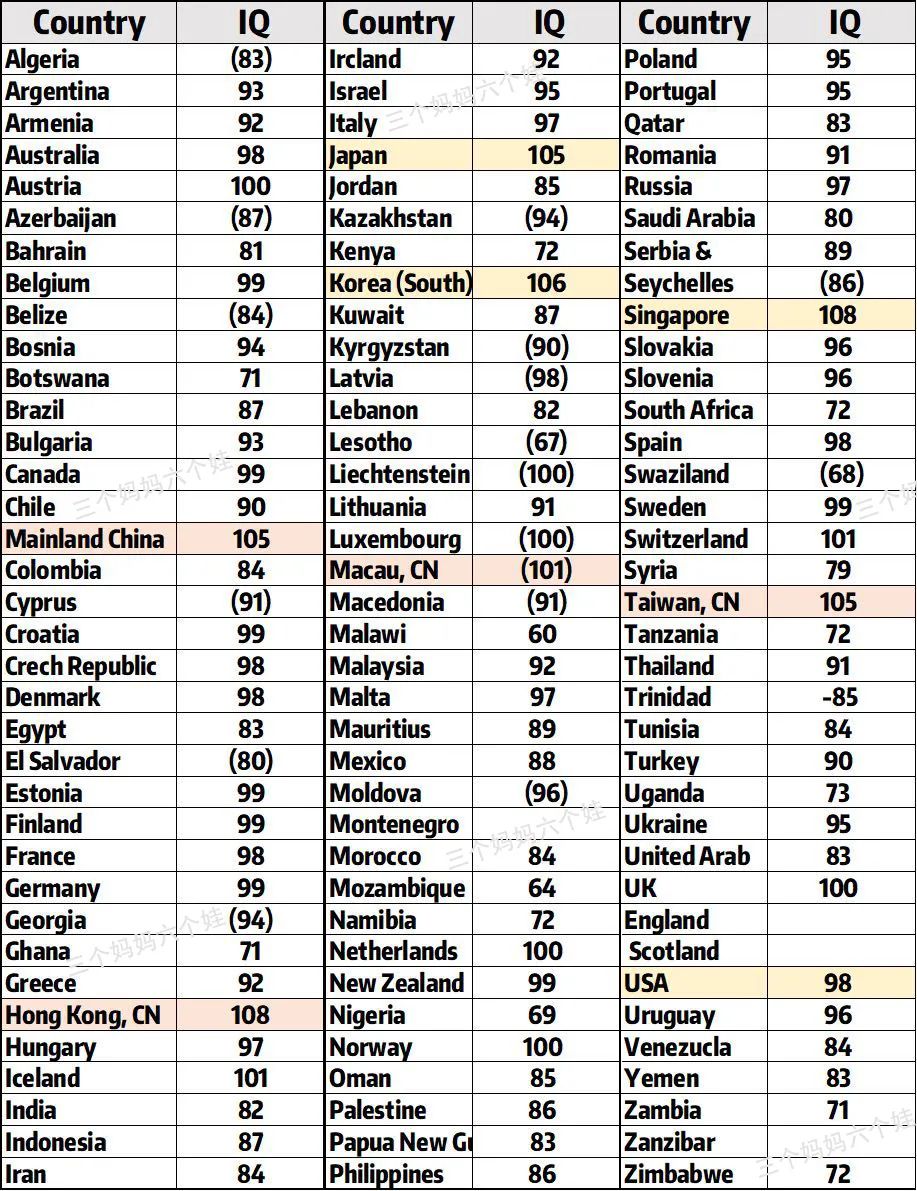

最近我看到一篇2010年发表于Intelligence期刊的论文,来自国际顶级IQ研究专家Richard Lynn,他和团队对于全球100多个国家/地区人群的智商做了反复的统计和验证[1]。

数据来源:

[1] R.Lynn & G. Meisenberg, National IQs calculated and validated for 108 nations, Intelligence 38 (2010) 353–360.

[2] R. Lynn & T. Vanhanen (2002). IQ and the wealth of nations. Westport, CT: Praeger.

[3] R. Lynn & T. Vanhanen (2006). IQ and Global In EAuality. Augusta, GA: Washington Summit Publishers.

对于咱们这一众“普娃”的家长来说,至少我们的孩子作为中国人,学习的起点已经比这个地球上的大多数人要高了。

我们要坚信,教育这条路还是相对公平的,一分耕耘一分收获。

-END-

安卓版

安卓版

IOS版

IOS版

设置新密码

设置新密码

完成

完成

设置新密码

设置新密码

完成

完成

查看更多

查看更多